さあ、やってきました第二弾!!

みなさんお待ちかねですね!

ですよね?

・・・・てへ

前回の九州の旅はいかがでしたでしょうか?

今回は日本西南部に位置する四国を旅します。

四国も美味しいものがたくさんありますよね〜

うどんにミカン、カツオにスダチ・・・

香川・徳島・愛媛・高知の4県は距離が近いながらも、食文化や風土には大きく違いがありそれぞれの特色があります。

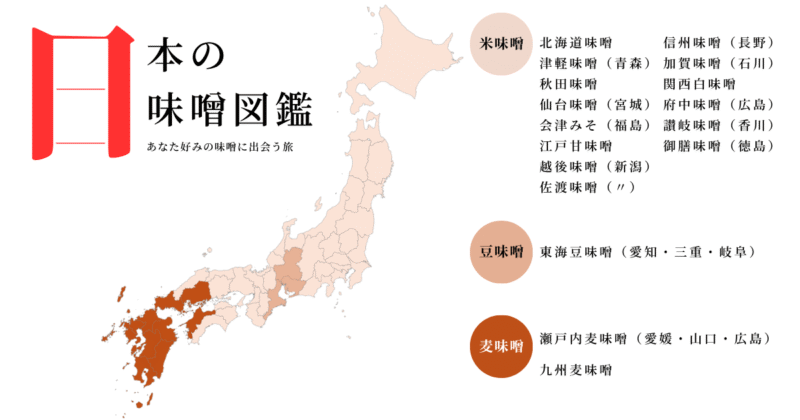

味噌文化もまさにその縮図と言えます。

北の香川では関西文化を引き継ぐ白味噌が親しまれ

南の高知では自家製文化の手前味噌

西の愛媛では麦と米が混在し

東の徳島では高級感のある御膳味噌が受け継がれています。

4県の違いがあっても、各地域で味噌はお正月のお雑煮から日常的な味噌汁。

そして郷土料理に華を添える調味料としてとても重宝され、家庭の味として愛されています。

そんな4通りの味があり味噌の多様性が凝縮された四国。

その魅力をひとつずつ、巡っていきましょう!

【香川県】上品で甘く、美しい”祝い味噌”

白くて甘い讃岐のご馳走味噌

香川県の味噌といえば、「讃岐白味噌(さぬきしろみそ)」

米麹をふんだんに使い白くて上品な甘口味噌は、県民の食卓に欠かせない存在です。

主な特徴としては

- 塩分は控えめで麹歩合が高いため甘みが強い

- 麹の甘さと香りが引き出されてふっくらとした味わいと美し白色の仕上がり

- 杉桶で熟成され、使い込まれた桶による独特の風味「蔵ぐせ」も香川ならでは

- 白味噌が有名だが、一部赤味噌も作られている

讃岐白味噌の味を作り出す一番の製法として「熱仕込み(あつじこみ)」が有名です。

熱仕込みとは・・・

茹でたて熱々の大豆に米麹や塩などを混ぜ合わせて仕込む方法です。

一般的な味噌の仕込みが大豆を冷ましてからおこなうのに対し、熱いまま仕込むのが特徴です。

これにより、まろやかなコクと上品な甘みがある白味噌が生まれます。

香川の食卓では、お正月に食べる「あんもち雑煮」をはじめ魚の味噌漬けや白味噌仕立ての煮物などで親しまれています。

また、小豆島などでは麦味噌の生産も盛んで「はだか麦」を100%使った淡色〜赤色の麦味噌は魚料理に相性抜群です。

讃岐の味を支える味噌蔵

イヅツみそ(観音寺市)

1931年(昭和6年)創業。

人、地域、瀬戸内の自然とのつながりを大切に味噌の美味しさを追求する素敵な味噌蔵です。

讃岐特産の白味噌ならではの「熱仕込み」製法が用いられ、明治時代からある古い味噌桶を使用し

濃厚で優しい甘みとなめらかな口溶けが特徴の味噌が作られています。

丸尾醸造所(琴平町榎井)

1890年(明治23年)創業。

地元「こんぴらさん」にちなんだ、「こんぴら味噌」を製造販売しています。

伝統的な手仕事と厳選素材にこだわり、粒みそや白味噌、赤味噌など多彩な味噌があります。

麦の香りや甘み、なめらかさ、素材そのものの風味を大切にし地元の食文化と強く結びついています。

郷土料理・あんもち雑煮

香川県のお正月といえば「あんもち雑煮」。

白味噌仕立ての出汁に餡入りの丸餅を入れるという、ちょっと意外な組み合わせですが

これが讃岐白味噌の優しい甘さと絶妙にマッチするんです。

具材に豆腐・大根・人参・里芋などを入れ、上品で奥ゆかしい味わいになっています。

徳島県 御膳味噌は”お殿様の味噌”?!

徳島の味噌は高級品?!

徳島県と代表する味噌といえば「御膳味噌(ごぜんみそ)」。

その名の由来は江戸時代に徳島藩主・蜂須賀家政の御膳に供されたことにあります。

当時の味噌は一部の高級貴族だけが口にすることができ、庶民にはとても高価なものでした。

御膳味噌の特徴は

- 米麹の割合が大豆より多い米味噌(麹歩合が高い)

- 見た目は赤味噌で甘く、旨味がある

優しい甘みの中に深い旨味、まろやかさがあり味噌汁にしてもよし

調味料としてもよしで、存在感がある味噌です。

徳島の味を支える味噌蔵

志まや味噌(徳島市吉野本町)

明治32年(1899年)創業。120年以上の伝統を誇る老舗味噌蔵。

「量を追わず質を追う」を社是とし、手作業を重視した丁寧な味噌づくりを守り続けています。

名物の「御膳味噌」は米麹の割合が高く、甘みと旨味が強く

半年から1年かけて熟成されたコクと深みがあり

全国的にも珍しい甘口・辛口双方の特徴をあわせ持つ味噌です。

また、七種類の穀物(あわ・こきび・たかきび・ひえ・大豆・米・はだか麦)が使用された「七穀味噌(しちこくみそ)」という個性的な味噌もオススメです。

井上味噌醤油株式会社(鳴門市撫養町)

明治8年(1875年)創業。

すべて国産の米・大豆・塩を厳選し、100年以上使用している伝統的な「杉樽」で天然醸造してます。

名物は古来の伝統技術で仕込まれた「ときわ味噌」や御膳味噌を5年以上木樽で天然醸造した「御膳ねさし」。

職人が素材、手作業、伝統にこだわり抜いた味噌には奥深さがあります。

郷土料理 でこまわし

徳島県祖谷地方に伝わる郷土料理「でこまわし」。

じゃがいも、豆腐、こんにゃく、そば団子などを串に刺して味噌ダレをつけて焼いたものです。

囲炉裏で串を回しながら焼く様子が、阿波人形浄瑠璃の「木偶(でこ)人形」が

頭を回す姿に似ていることから、この名前がつけられたと言われています。

愛媛県 香ばしくて優しい、瀬戸内の家庭の味

愛媛はあま〜い?決めては麦にある

愛媛ははだか麦の生産量が日本一を誇る”麦どころ”。

その豊富な地元産の麦を使い、麦麹の割合が非常に高い甘口の「麦味噌」が愛媛の味です。

特徴として

- 香ばしいさがある

- まろやかな甘味

- クセになる粒感

塩分は控えめで、1〜3ヶ月という短期間ではっこう・熟成されるため色合いは淡く甘みがあります。

飲むと「ほっとする家庭の味」として県民に親しまれています。

愛媛の味を支える味噌蔵

水軍味噌 青山(せいざん)(今治市大島)

1973年創業。愛媛県産のはだか麦と国産大豆など厳選した素材を使用し、

昔ながらの手作業による伝統製法を継承。

麹歩合が高く塩分が少ないため、甘みが強く口当たりがやさしくまろやかな味わいです。

一時は廃業の危機に見舞われるも、石材業の青山石工房が事業を引き継ぎ先代からの技術を学びながら、伝統の味を守っています。

オススメは「水軍麦味噌の粒」。

500gから購入できて、初めての方や一人暮らしの方にちょうどいいサイズです。

ギノーみそ(伊予郡松前町)

1953年(昭和28年)創業。創業以来の伝統的な麦味噌の製法に加え、自動製麹や全自動発酵装置など最新の設備も導入し、

昔ながらの美味しさと品質を安定して提供しています。

愛媛県産の麦麹を使い、大豆の使用量が少なく麦麹の割合が極めて高いのが特徴。

甘みのある風味と深い味わいが持ち味で、地元では「麦味噌の中の麦味噌」と称されています。

オススメは「国産伊予のみそ・つぶ(麦味噌)」です。

これぞ愛媛の甘い麦味噌!郷土の味を今に伝える老舗ブランドですね。

郷土料理 さつま

出典:農林水産省ウェブサイト

愛媛県の郷土料理「さつま」。

焼いた白身魚(鯛やアジなど)をほぐし、麦味噌と一緒にすり合わせだし汁でのばしてご飯にかけて食べます。

南予地方(八幡浜市、宇和島市など)を中心に伝わる伝統料理で、魚と麦味噌の香ばしい風味が特徴です。

「さつま」という名前の由来は、薩摩藩から伝わったという説や

夫が妻を助けて作る、つまり妻を補佐する「佐妻」からきている説など諸説あるそうです。

高知県 自分だけの味、自由な発酵を楽しむ”土佐味噌”

家庭の味が多すぎる?それぞれのお気に入り味噌

高知県の味噌文化は「家庭ごとに違うのが普通」という全国でも珍しいスタイル。

大手メーカーよりも、地元の小規模な醸造所や家庭で「手作り味噌」が多く作られ同じ材料でも仕込みや環境による独特の個性が現れます。

高知県では主に「米味噌」が食べられます。

米麹が多めに使われ、甘みと豊かな香りが特徴です。

また、「本田節」など地元の魚から取った出汁や、鰹「生節」の旨味を加えた”ぶしみそ”などもあります。

土佐味噌の味を支える味噌蔵

丸共味噌醤油醸造場(須崎市)

昭和26年(1951年)創業ですが、大正時代に数人の地元の有志で「丸共」という屋号を共有して味噌づくりを始めていたそうです。

国産の米や大豆を使い、安全で自然な味を追求していて

米麹の甘みと豆の旨味がしっかり調和し、深みのあるまろやかな風味が特徴です。

だるま味噌株式会社(高知市)

昔ながらの床式(とこじき)製法で機会を使わず、職人の肌感覚を大事にしながらゆっくりじっくり麹を製造しています。

床式(とこじき)製法とは

麹を作る際に機械を使わず、床(とこ)と呼ばれる平らなスペースや木箱の上で

原材料(米や麦)に麹菌を付着させ、職人が手作業で丁寧に管理しながら発酵・培養する伝統的な麹づくりの方法です。

まろやかでコクのある味わいで、ご飯にのせたり野菜に付けたりと幅広く楽しめる万能おかず味噌が主力です。

オススメは食の展示会FOODEX JAPAN2014 ご当地味噌&醤油グランプリで最高金賞を獲得した「土佐はちきんみそ 鰹みそ」です。

郷土料理 葉ニンニクのぬた

出典:農林水産省ウェブサイト

高知県の郷土料理は「葉ニンニクのぬた」

細かく刻んだ葉ニンニクをすり潰し、味噌(白味噌が多い)、酢、いりごま、砂糖を混ぜて作る酢味噌です。

ブリなどの刺し身、魚料理、野菜などに付けて食べます。

さっぱりとした酸味と味噌のコクが特徴で高知の家庭で伝統的に親しまれています。

まとめ 四国味噌の多様性と風土に根ざした味のカタチ

四国の味噌文化をめぐる旅は、まさに”味噌の個性が集う発酵地図”といえます。

4県すべてが原料・味・使い方・食文化において、驚くほどに4通りの違いを見せてくれましたね。

香川県:讃岐白味噌

塩分控えめ麹たっぷりの上品な白味噌。

あんもち雑煮など祝いのお膳に欠かせない”晴れの日の味”。

徳島県:御膳味噌

麹歩合が高く熟成された甘口味噌。

蜂須賀家政の御膳に供されたことに由来することからも、感じられる高級感のある味わい。

愛媛県:麦味噌の中の麦味噌

原産のはだか麦をふんだんに使用した、優しい甘さ。

地元でもキングオブ麦味噌として愛される、”あまーい”麦味噌。

高知県:メイドイン家庭の土佐味噌

家庭ごとに違う「自分だけの味噌」がある土佐味噌。

味噌汁だけじゃなく”ぬた”や、調味料としても無くてはならない代物です。

今回の味噌を巡るお遍路旅はいかがでしたでしょうか?

私たちの食生活においてメインの食材を彩るにも、汁物として体を温めるのにも味噌は無くてはならない食材です。

その土地その土地に多種多様な味噌とその食べ方ある分、楽しみ方に終わりはないですね!

さて、次回の日本の味噌図鑑は「中国地方編」をお届けします。

中国地方にもまだまだ知らない味噌の魅力がたくさんありそうですね。

今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!

また、次回もお会いしましょう!